Вайдо Наталия Николаевна,

учитель начальных классов,

высшая квалификационная категория

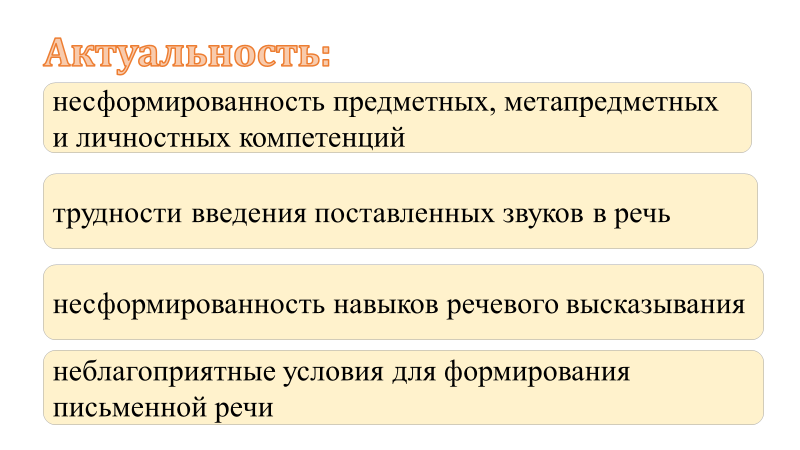

Актуальность темы обусловлена тем, что тяжёлые речевые нарушения имеют физиологическую основу – поражение или дисфункцию определённых участков мозга. Как следствие, нарушается согласованность деятельности двух полушарий, что приводит к нарушению высших психических функций. Это значит, что у учащихся будут «западать» все компоненты речевой системы, а формирование ключевых компетенций будет медленным и непродуктивным.

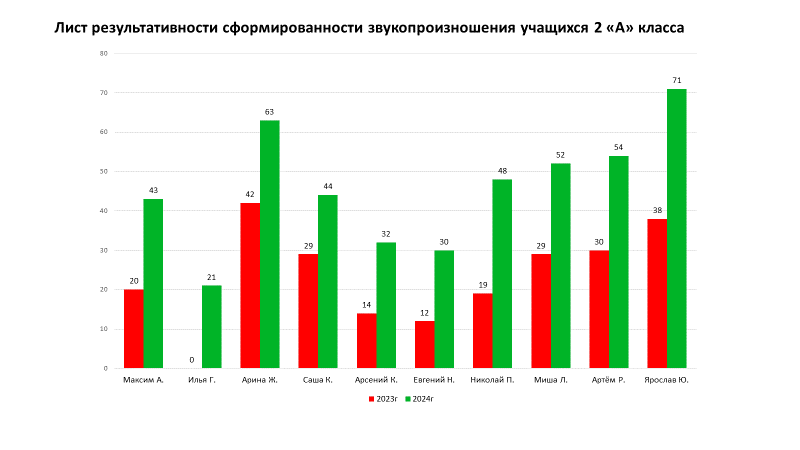

По результатам диагностики выяснилось, что во 2 классе у обучающихся западают все умения, но в разной мере. Нет учащихся, у которых хотя бы одно из них было сформировано полностью. Поэтому я выбрала самые «западающие» функции у учащихся своего класса и в коррекционно-педагогической работе делаю упор именно на них.

Нарушение интегративной деятельности мозга приводит к трудностям введения поставленных звуков в речь, отмечается нечёткость, смазанность речевого акта, у учащихся выявляются предпосылки к артикуляторно-акустической дисграфии, при этом «традиционные» виды заданий и упражнений малопродуктивны.

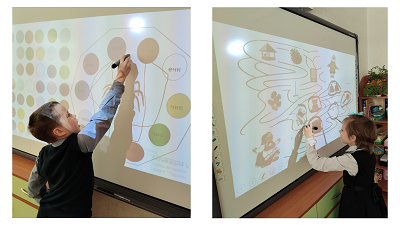

Поэтому возникла необходимость разработать нейропсихологические упражнения в сочетании с речевым материалом, которые будут способствовать активной интегративной деятельности мозга, в результате этого у учащихся сформируются умения принимать и понимать словесную инструкцию, анализировать полученную информацию, удерживать и сохранять её в памяти, умение находить способ решения задачи, планировать последовательность своих действий, переключаться в нужный момент, осуществлять контроль за своей деятельностью.

Мною была разработана система нейроупражнений, которые предполагают совместное движение рук и органов артикуляции, способствуют формированию кинестетической и кинетической основы движений, осуществлению кинестетического анализа и синтеза ручных и артикуляционных движений, превращению отдельных двигательных навыков в серийно организованные движения. В результате выполнения таких упражнений улучшится межполушарное взаимодействие, повысится продуктивная работоспособность, и процесс формирования триады компетенций станет более успешным, а введение звуков в речь будет более быстрым, занимательным и мотивирующим.

Цель: повышение эффективности коррекционно-педагогической работы по формированию системы компетенций у учащихся 2 класса с тяжёлыми нарушениями речи посредством использования нейроупражнений.

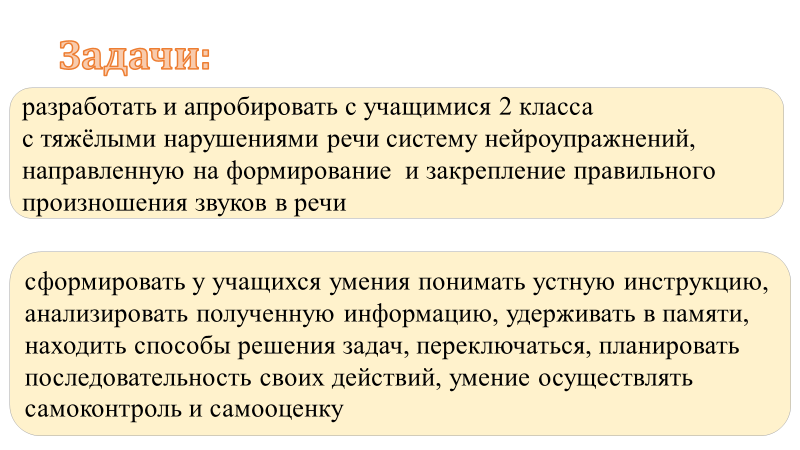

Задачи:

- разработать и апробировать в процессе коррекционных занятий с учащимися 2 класса с тяжёлыми нарушениями речи систему нейроупражнений, направленную на формирование и закрепление правильного произношения звуков в речи;

- сформировать у учащихся умения понимать устную инструкцию, анализировать полученную информацию, удерживать в памяти, находить способы решения задач, планировать последовательность своих действий, переключаться, умение осуществлять самоконтроль и самооценку.

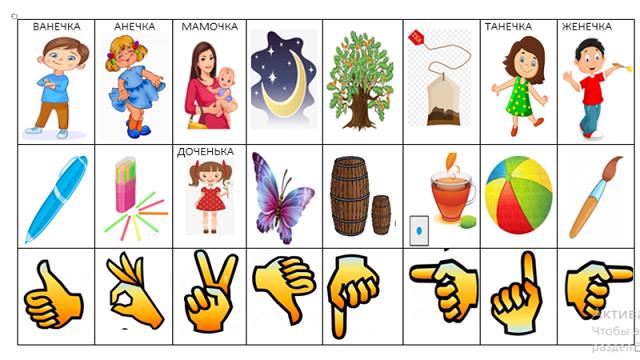

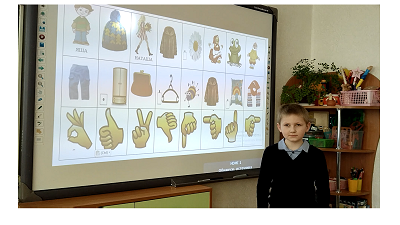

Для того чтобы понять, о чём я говорю, я предлагаю вам показать мне два жеста (Коза и Зайка). Попробуйте поменять их. А сейчас выполните эти же упражнения, но уже вместе со словами: инновация, компетенция, тенденция, конференция. Выполняя данные упражнения, вы сами убедились в том, что не так легко синхронизировать работу артикуляционного аппарата и пальцев рук. Но именно такие упражнения оказывают благотворное влияние на становление психических процессов, обеспечивая интеллектуальное и речевое развитие наших учащихся.

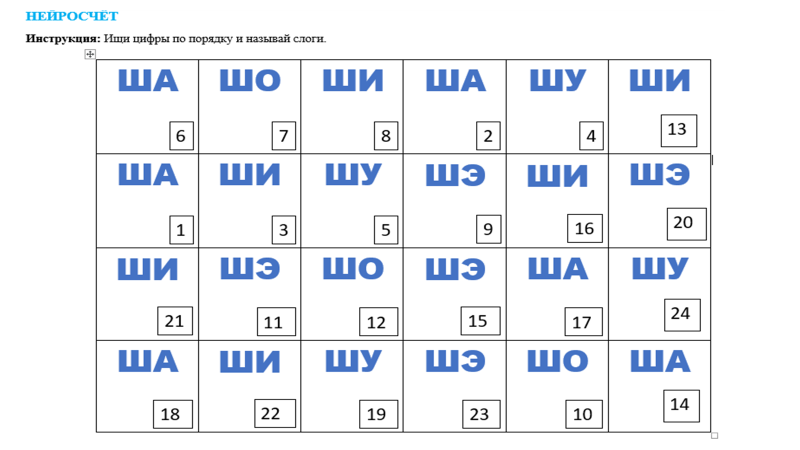

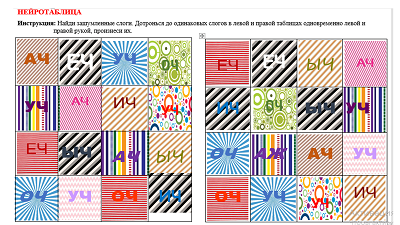

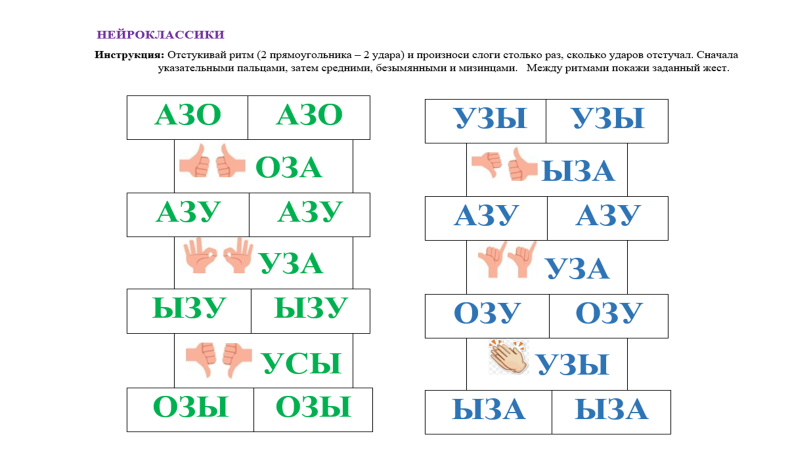

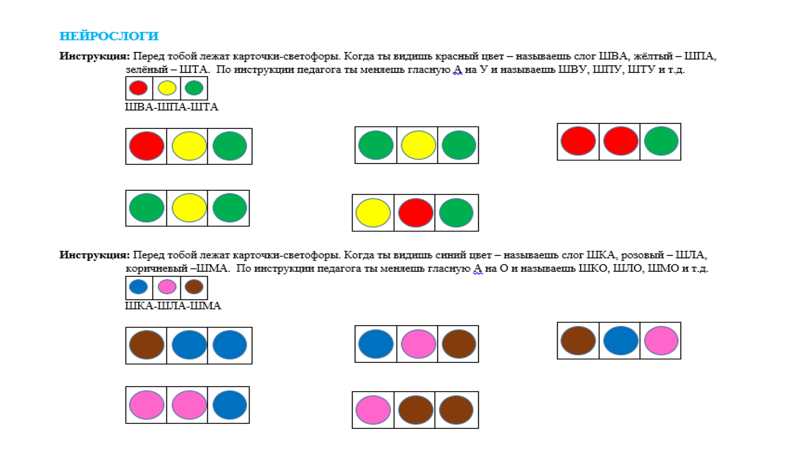

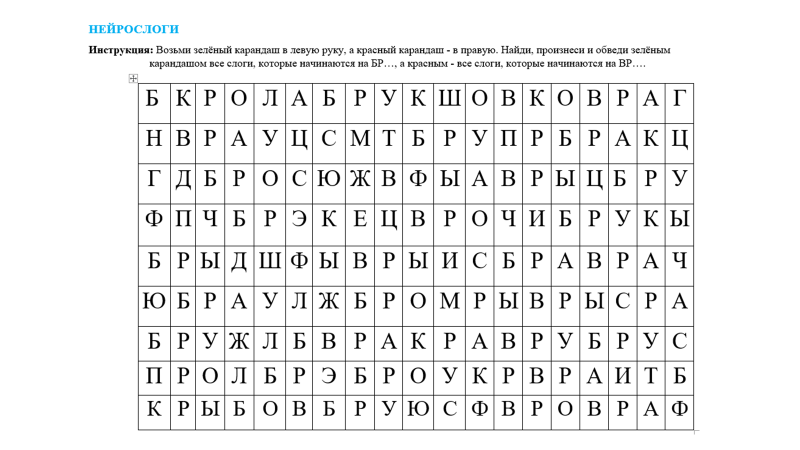

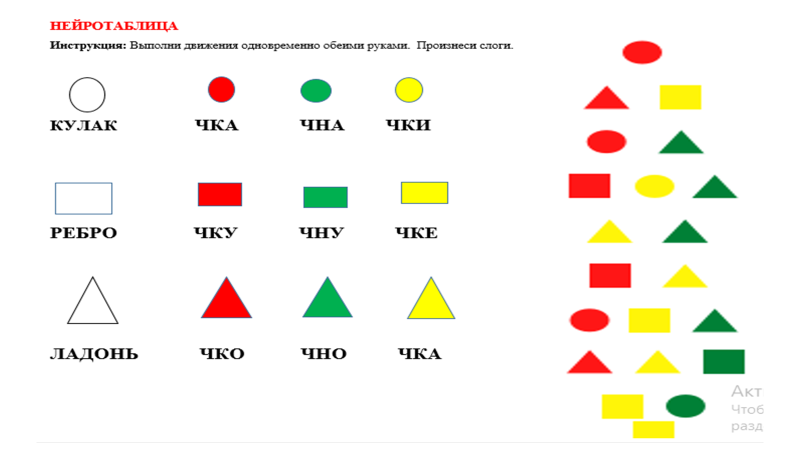

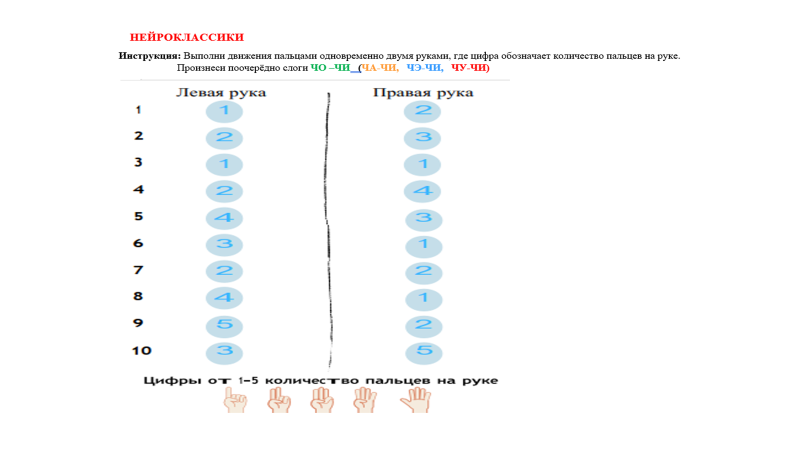

Мною разработаны нейроупражнения на автоматизацию свистящих, шипящих и сонорных звуков.

При их конструировании учитывались возрастные и речевые особенности обучающихся, поэтапность формирования триады компетенций, последовательность введения звука в речь, индивидуально-ориентированный подход. Все нейропсихологические упражнения систематизированы в соответствии с общепринятой последовательностью автоматизации звуков, по принципу «от простого – к сложному». Автоматизация звука проходит 11 модулей (в разных звукокомплексах): сначала дефектный звук автоматизируется изолированно; затем постепенно вводится в слоги (прямые, обратные, в интервакальную позицию, со стечением согласных), разработаны нейротаблицы со слогами, нейроладошки, нейроритмы, нейроклассики, нейропаучки. Далее звук автоматизируется в словах с учётом положения, начиная с сильной позиции.

При включении автоматизируемого звука в слова были учтены речевые возможности учащихся, смысловая доступность лексического материала, их звуко-слоговая структура, максимальное количество закрепляемых звуков.

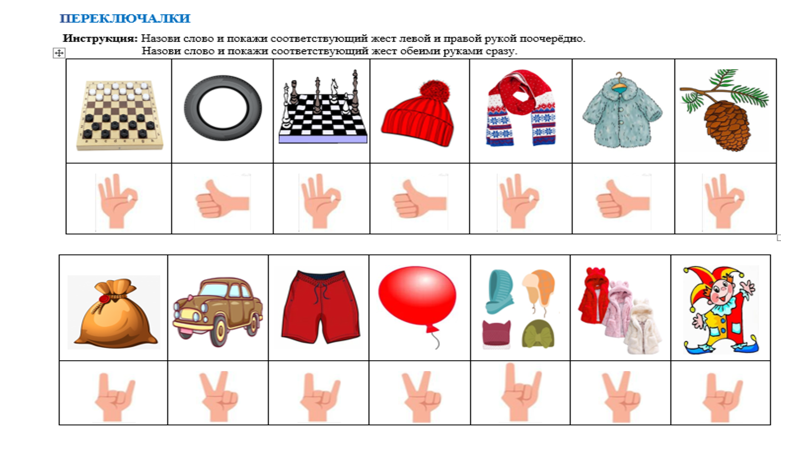

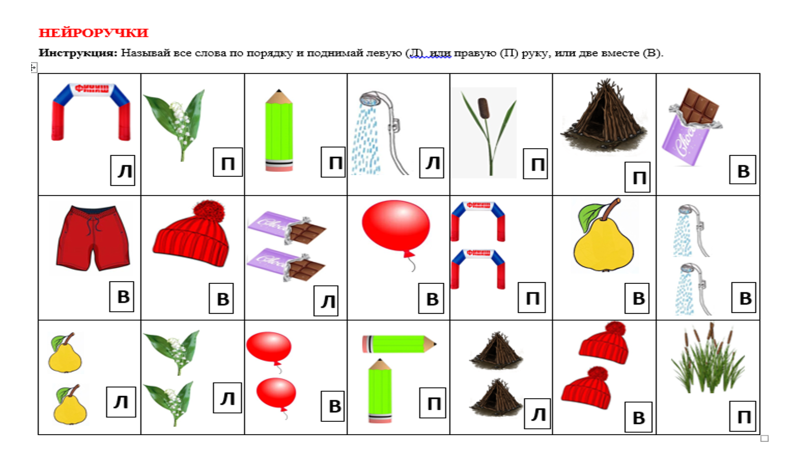

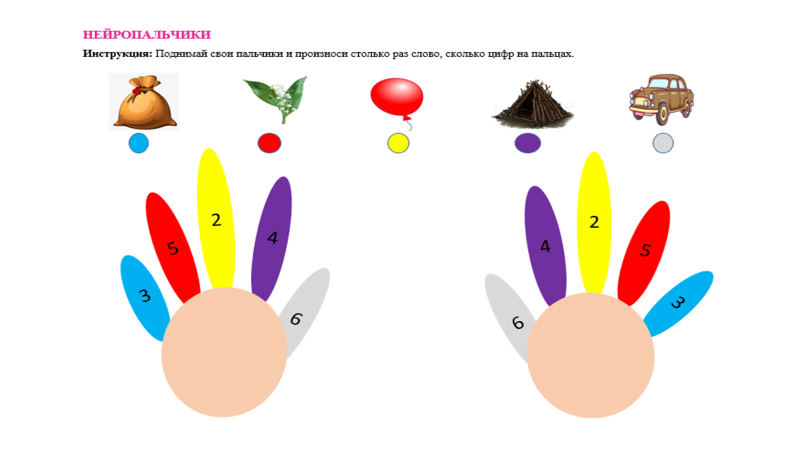

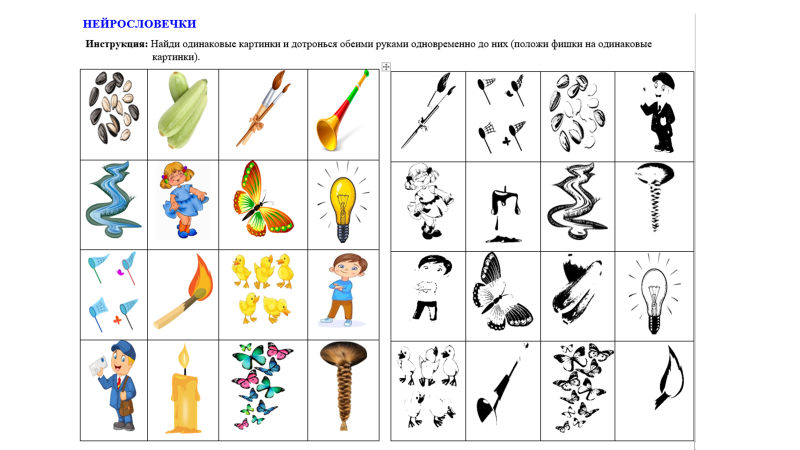

Для автоматизации звука в словах разработаны нейропереключалки, нейроручки, нейропальчики, нейролабиринты, нейрословечки.

Когда звук будет хорошо отработан в слогах и словах, можно приступать к его автоматизации в словосочетаниях и предложениях.

При разработке нейроупражнений была продумана работа над формированием умений образовывать разные виды прилагательных, видоизменять их, образовывать предложно-падежные конструкции, согласовывать слова в словосочетаниях и предложениях.

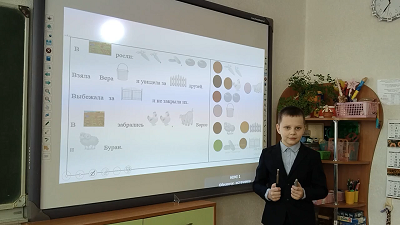

Продуманы задания, где необходимо восстановить деформированные предложения и тексты, которые способствуют не только закреплению произношения автоматизируемого звука и развитию грамматического строя речи, но и активизируют зрительное восприятие, совершенствуют пространственную ориентировку, улучшают мыслительную деятельность.

К каждому разработанному упражнению была прописана инструкция, которую можно видоизменять. Например, прочитай слова, одновременно покажи картинки обеими руками.

- Можно закрыть фишками, бонстиками, геометрическими фигурами, природным материалом, заклеивать, зачёркивать, обводить.

- Можно одновременно выполнить перекрёстные движения: левой рукой возьми камушек с правой корзинки, а правой рукой возьми с левой корзинки и закрой одинаковые картинки или одной рукой зачёркивай слог, а второй рукой обводи.

- К перекрёстным движениям можно добавить цвет, форму, размер, это активизирует ещё зрительное восприятие, поддержит интерес и мотивацию к занятию.

- Можно отстукивать, отхлопывать количество слогов, переключаться между разными модальностями – это способствует развитию чувства ритма, что является фундаментом для развития фонематического восприятия, способствуют формированию звуко-слоговой структуры слова, интонационной выразительности речи.

Помимо соблюдения последовательности автоматизации звука при выполнении нейроупражнений необходимо соблюдать определённые этапы последовательности формирования умения переключаться с одной позы на другую, согласовывать движения обеих рук, сочетать всё это с речевым материалом.

- Сначала движение отрабатывается на ведущей руке по образцу. Затем на другой руке.

- Далее отрабатывается цепочка в рамках одной модальности на ведущей руке (жест-жест-жест-жест), затем на другой.

- После этого привлекаются разные модальности (жест-слово-жест-слово).

Промежуточные результаты мониторинга по звукопроизношению и оценки качества обученности отражают положительную динамику формирования предметных, метапредметных и личностных компетенций на коррекционных и учебных занятиях посредством использования нейропсихологических упражнений.

Мы в соцсетях & RSS